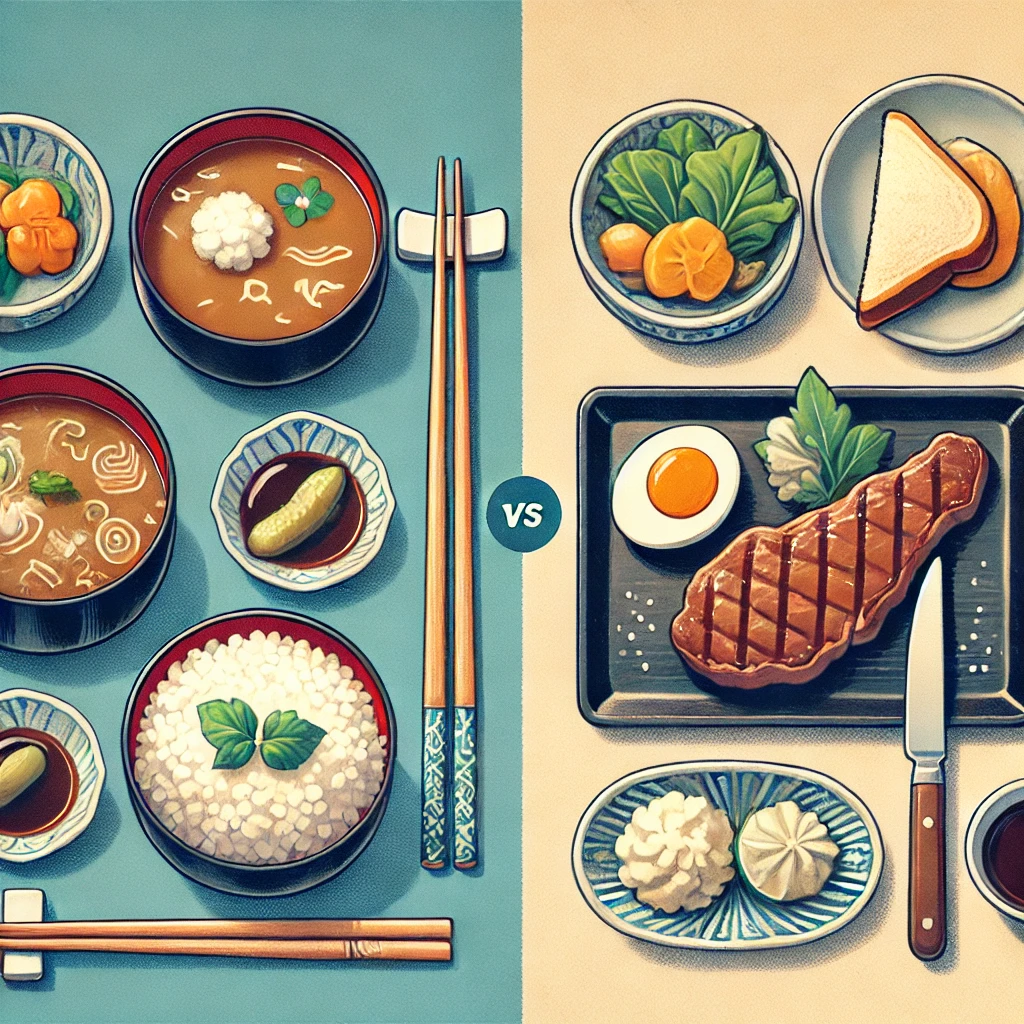

日本の食卓には和食と洋食、そしてその両者を取り入れた新しいスタイルの料理が豊かに並びます。和食と洋食の違いは、単なる「日本と西洋の料理の違い」にとどまらず、歴史や文化、食材、調理方法における深い違いが表れています。このブログでは、和食と洋食の違いを文化的背景から具体的な料理法や味わいの違いに至るまで、詳しく探っていきます。

1. 和食と洋食の文化的背景と発展

和食の起源と発展

和食は日本の風土、四季、文化に根ざした伝統的な料理です。その起源は古く、奈良時代や平安時代にまで遡ります。日本は海に囲まれ、四季折々の豊富な食材が手に入るため、これらを活かした食文化が発展してきました。和食には「一汁三菜」のスタイルが重んじられ、栄養のバランスを考慮したシンプルで健康的な料理が特徴です。また、神道や仏教の影響も受け、精進料理や会席料理などの儀式や行事に関連した料理も発展しました。

洋食の日本での受容と発展

洋食は日本に西洋文化が流入した明治時代以降に生まれ、日本人向けにアレンジされた西洋風の料理を指します。当時、西洋料理は「舶来」の料理として珍重されましたが、日本人の食文化に合うよう改良が加えられ、洋食の代表メニューであるオムライスやビーフシチュー、コロッケ、ナポリタンなどが生まれました。これらは本来の西洋料理とは異なる「日本独自の洋食」として現在も広く愛されています。

2.和食と洋食、 調理方法の違い

和食の調理法:素材の味を活かす

和食は、素材そのものの味を引き出すことが重視され、煮る、焼く、蒸す、揚げるといったシンプルな調理方法が多く用いられます。特に「煮物」や「焼き物」は和食を代表する調理法であり、出汁(昆布やかつお節から取る旨味成分を含む煮出し液)がよく使われます。出汁は、和食の味わいの土台となるもので、料理に奥深い旨みを加えつつも、素材の風味を引き立てる役割を果たします。

洋食の調理法:香辛料とソースの活用

洋食の調理法には、バターやオリーブオイルを使ったソテーやフライ、香辛料を使ったローストなどが多く、香りと濃厚な味わいを引き立てることが特徴です。洋食ではハーブやスパイス、クリームやチーズなどが用いられ、これらの調味料を活用して、コクのある味付けを施します。また、肉料理では赤ワインやホワイトソース、ベシャメルソースなど、ソースをたっぷりかけることで風味豊かに仕上げるのが一般的です。

3. 和食と洋食、使用する食材の違い

和食の基本食材

和食の基本食材は、米、魚、野菜、大豆製品が中心で、これらを主に用いて、季節ごとに手に入る旬の食材を取り入れることが重視されます。例えば、春にはたけのこ、夏にはナスやきゅうり、秋には松茸やさつまいも、冬には大根やかぶなど、その季節の素材を使い、自然の味を最大限に生かします。また、魚介類が多く使われ、焼き魚や刺身など、素材の味を活かしたシンプルな調理法が取られることが一般的です。

洋食の基本食材

洋食は、肉類や乳製品、小麦が基本の食材となります。牛肉や豚肉、鶏肉、乳製品はバターやチーズ、生クリームなど多様な形で使われ、これが洋食特有の濃厚な風味を生み出します。また、主食が小麦製品であることが多く、パンやパスタが多用されます。野菜は特にポテトが多く、マッシュポテトやフライドポテトとして料理の付け合わせとして提供されることが一般的です。

4. 和食と洋食、味付けの違い

和食の調味料と味付け

和食の味付けには、醤油、味噌、みりん、酒、出汁などが使用され、これらの調味料が持つ独自の風味が料理全体に一体感をもたらします。特に「出汁」は和食の基礎であり、素材の旨味を引き出し、料理に奥深さを加えます。和食の味付けは基本的に控えめで、あくまで素材そのものの味を引き立てることが重視されるため、濃すぎない優しい味わいが特徴です。

洋食の調味料と味付け

洋食は塩やコショウ、バター、クリーム、ワインやトマトソース、そしてハーブやスパイスが使用され、味わいが深く、コクのある仕上がりが特徴です。洋食の味付けは和食と比べると濃厚で、チーズやクリーム、ソースをたっぷりと使用して味に奥行きと豊かな風味を加えます。また、料理に用いられるハーブ(バジル、オレガノ、ローズマリーなど)が、料理全体に芳香を与え、西洋料理ならではの個性を引き出します。

5. 和食と洋食、見た目や盛り付けの違い

和食の盛り付け:季節感と美学

和食は、季節感や視覚的な美しさが重んじられ、器や盛り付けに繊細な配慮がなされます。日本の四季を感じられるような花や葉、陶器の器を選び、料理が美しく見えるように少量ずつ丁寧に盛り付けることが和食の特徴です。また、和食では「空間」を意識して盛り付けることで、見た目の美しさを際立たせることも重要視されます。

洋食の盛り付け:ボリュームと色彩

洋食は、ボリューム感と色彩のコントラストを重視する傾向があり、見た目に華やかで、食欲をそそる盛り付けが特徴です。料理は大皿に盛り付けられることが多く、鮮やかなソースやハーブで彩りを添えることで、豪華な印象を与えます。また、洋食ではプレートの中央に高さを出した盛り付けが行われ、視覚的なボリュームが強調されることが一般的です。

6. 和食と洋食、健康面での違い

和食の健康的な要素

和食は野菜、魚、大豆製品が中心で、低脂肪で栄養バランスの取れた食事が多く、近年では世界的にも健康的な食事として注目されています。特に、食物繊維が豊富で抗酸化作用のある食材が多く含まれ、生活習慣病の予防にも効果があると言われています。和食は「世界無形文化遺産」にも登録されており、長寿や健康を支える食文化として評価されています。

洋食の栄養面と注意点

洋食はタンパク質や脂質が豊富で、肉類や乳製品が多いためエネルギーが高い傾向があります。ボリューム感があり、栄養面で見ると筋力維持や活動的な生活を支える食事となりますが、脂質が多いため摂取量に注意が必要です。ただし、地中海料理に代表されるように、オリーブオイルや魚介類、野菜を豊富に取り入れた健康的な洋食スタイルも増えています。

まとめ:和食と洋食の魅力

和食と洋食は、味わいだけでなく、食材、調理方法、文化背景など多くの違いがあり、それぞれに魅力があります。和食は、素材そのものの味を生かし、日本ならではの美しい盛り付けや季節感が楽しめる料理です。一方で、洋食はバターやクリーム、スパイスなどを用いた濃厚でリッチな味わいとボリューム感が特徴で、彩り豊かな美しさがあります。